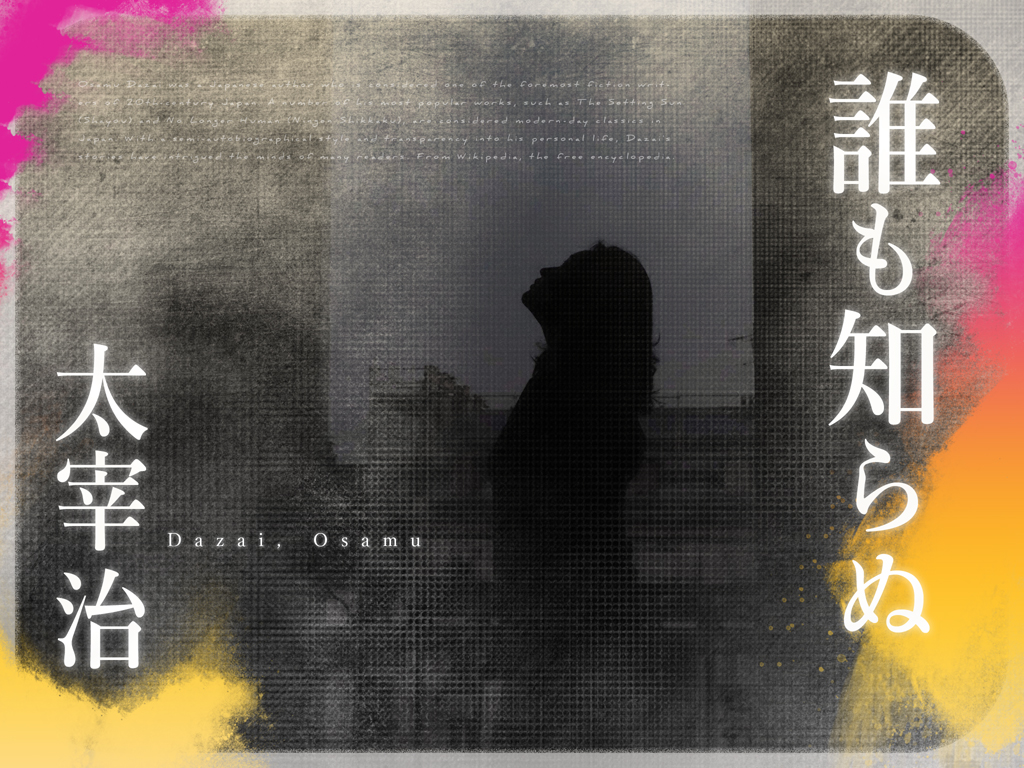

今日は太宰治の「誰も知らぬ」を公開します。縦書き表示で全文読めますよ。

太宰治の作品と生涯はむずかしいものだと思うんですけど、今回のはとくにそう思いました。太宰の作品でも短編なら読みやすく理解しやすいものもあるのですけど、これはぼくにはむずかしかったです。前半はもう、筋そのものが、よくわからない。

題名で「誰も知らぬ」と言うからには、語り手の少女だけは、秘密を知っているのかと思っていたんですけれども……なんと当人も、起きたことの意味が分かっていない。ほんとうに、誰も知らない。

オチを読んでみて、それまでの曖昧模糊としたストーリーが綺麗に見えてくるのがおもしろかったです。今じっさいに営んでいる暮らしとは、明らかにちがう世界があったかもしれない、それを求めて、意味も分からずに走って叫んだことがある。その時間が夢のように思われてくる。最後の記述が夢から覚めるみたいで美しいんです。映画を見終える時みたいな、夢が覚める瞬間のような、不思議な時間を創る文章に魅了されました。

以下の「シンプル表示の縦書きテキスト」をご利用ください。(縦書きブラウザの使い方はこちら)

https://akarinohon.com/migration/daremo_shiranu.html

(約10頁 / ロード時間約30秒)

★シンプル表示の縦書きテキストはこちら

明かりの本は新サイトに移行しました!

URLの登録変更をよろしくお願いいたします。

明かりの本 新サイトURL

https://akarinohon.com

(Windowsでも、なめらかな縦書き表示になるように改善しました!)

appleのmacやタブレットやスマートフォンなど、これまで縦書き表示がむずかしかった端末でも、ほぼ99%縦書き表示に対応し、よみやすいページ構成を実現しました。ぜひ新しいサイトで読書をお楽しみください。

ここからは新サイトの「ゲーテ詩集」を紹介します。縦書き表示で読めますよ。

幼かった頃の夢想のことを、ゲーテは「黄金の空想よ」と記します。ゲーテの詩には、神話的なものと理知的なものが混在していて、これが魅力のように思います。ゲーテはゲルマン神話と、とくにギリシャ神話の影響が色濃いようです。

この詩集は生田春月が翻訳をした作品です。ゲーテは政治家としても活躍し、かのナポレオンからも尊敬されていた作家で、その言葉を詩で楽しめるというのは、なんだか嬉しいように思います。

(総ページ数/約10頁 ロード時間/約10秒)

『ゲーテ詩集』全文を読むにはこちらをクリックしてください

・top page ・本屋map ・図書館link ★おすすめ本 ★書籍&グッズ購入