今日は宮本百合子の「藤村の文学にうつる自然」を公開します。縦書き表示で全文読めますよ。

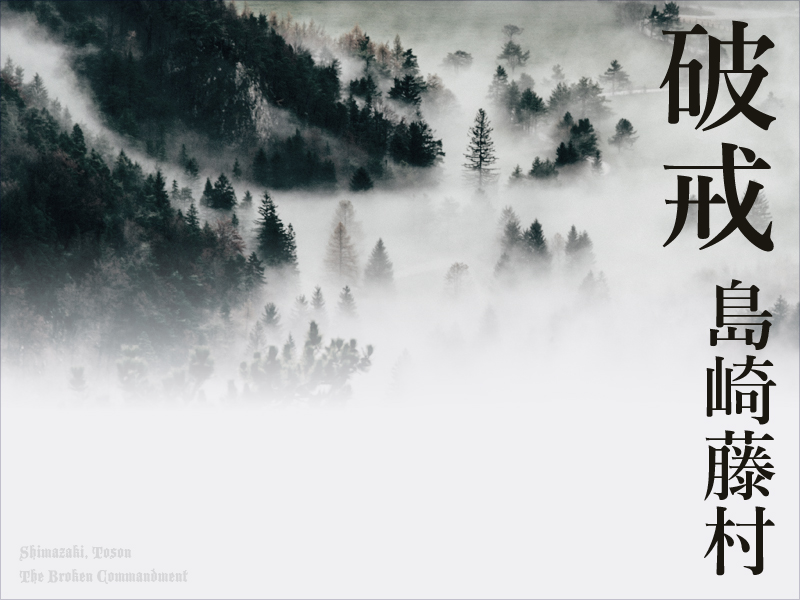

藤村の「破戒」を今読んでいて、どうもぼくは作者の人生と、作品とを同時に見てゆきたいというふうに思うことが多いので、評論や解説を読みながら、作家藤村の姿を空想しているんですが、この宮本百合子が読み解いた藤村はじつに魅力的です。

かなりどうでもいいところなんですが、藤村の父は長髪で、紫の帯でそれを結わえていたそうです。なんか、すごいです。武士の姿とも異なるし、藤村の情景豊かで鮮やかな色彩の若菜集は、父ゆずりの性質から生まれたのかなあーと思いました。

原文はこうです。

父というひとは、「それは厳格で」「家族のものに対しては絶対の主権者で、私達に対しては又、熱心な教育者で」あった。髪なども長くして、それを紫の紐で束ねて後へ下げ、古い枝ぶりの好い松の樹が見える部屋で、幼い藤村に「大学」や「論語」の素読を教えた。その父の案で、藤村は僅か九歳のとき、兄と一緒に東京の姉の家へ、勉強によこされたのであった。

またこう書いています。

「生い立ちの記」をよんで見ると、国を出る迄末息子としての藤村が、お牧という専属の下女にかしずかれ、情愛の深い太助爺を遊び対手とし、いかにも旧本陣の格にふさわしい育ち方をしている姿がまざまざと浮んで来る。それが急に言葉から食物まで違う東京、母も姉もお祖母さんも傍にはいないよその家での明暮となり、小さい藤村が、故郷の景色を懐しく思い出し、故郷でたべた焼米や椋葉飯やを恋うた心の切なさはまことに想像される。

藤村の父は、息子に論語を教えつつ「行ひは必ず篤敬」であるように、ということを教えた。篤敬、ってこういう意味です。

それから藤村は、ダンテの詩集と、芭蕉の句を愛読していたそうです。宮本百合子は、「若菜集」と「落梅集」を比較して、自然界への眼差しが、小諸の農民から見た世界観に近づいていって、幻想性を制限してリアルなとらえ方に変化していっている、と指摘しています。これは、小説「破戒」での農村の描写にも通底しています。藤村の文学上の歩みの確かさは、宮本百合子によれば「千曲川のスケッチ」のところに、その要点が刻まれている、と言うんです。原文はこうです。

……この時代、藤村の自然の見かたは、どこまでも人間の日常生活との連関に発足している。抽象的な自然の観念で、憧れ、愁い、或はおどるこころの対象として天然の風景に身を投げかけることは、もうやめている。人間がそこで生れ、育ち、働き、老い、而して生涯を終る環境、地方風土としての自然をこまかく観察し、描いている。雪の降りよう、作物の育ちよう、そこに生える雑草や虫の生活を眺めることは、そこで暮している人々の生活にある様々の風俗・習慣等の観察からのびて行った目なのである。

藤村の後期文学を読み解いた、以下の文章が印象に残りました。

……その花の色、濃い緑、枝もたわわな実の美しさだけに目をうばわれず、寧ろ、日夜を貫いて営まれている生命の流れ、その多様な変貌、永遠性などを感じるのは当然のことであろう。花の咲き乱れた樹より、冬枯れの梢の枝の美しさを愛し、そこに秘められている若さを鋭く感じる老境の敏感さは、私共に……

……

藤村に興味のある方は、ぜひこの「藤村の文学にうつる自然」を読んでみてください。

以下の「シンプル表示の縦書きテキスト」をご利用ください。(縦書きブラウザの使い方はこちら)

https://akarinohon.com/migration/tosonnoshizen.html

(約10頁 / ロード時間約30秒)

★シンプル表示の縦書きテキストはこちら

明かりの本は新サイトに移行しました!

URLの登録変更をよろしくお願いいたします。

明かりの本 新サイトURL

https://akarinohon.com

(Windowsでも、なめらかな縦書き表示になるように改善しました!)

appleのmacやタブレットやスマートフォンなど、これまで縦書き表示がむずかしかった端末でも、ほぼ99%縦書き表示に対応し、よみやすいページ構成を実現しました。ぜひ新しいサイトで読書をお楽しみください。

ここからは新サイトの「ゲーテ詩集」を紹介します。縦書き表示で読めますよ。

幼かった頃の夢想のことを、ゲーテは「黄金の空想よ」と記します。ゲーテの詩には、神話的なものと理知的なものが混在していて、これが魅力のように思います。ゲーテはゲルマン神話と、とくにギリシャ神話の影響が色濃いようです。

この詩集は生田春月が翻訳をした作品です。ゲーテは政治家としても活躍し、かのナポレオンからも尊敬されていた作家で、その言葉を詩で楽しめるというのは、なんだか嬉しいように思います。

装画をクリックするか、

ここから全文を読んでください。

(使い方はこちら) (無料オーディオブックの解説)

(総ページ数/約10頁 ロード時間/約10秒)

『ゲーテ詩集』全文を読むにはこちらをクリックしてください

・top page ・本屋map ・図書館link ★おすすめ本 ★書籍&グッズ購入